作者:张丁夕

“连续12年QS排名世界第一”,“走出过23位图灵奖得主”……在未去往MIT之前,这些享誉世界的标签仿佛就是我对MIT的全部认识。在了解到国科大有前往MIT的宝贵访学机会时,我便期盼着能够到这所学术殿堂一探究竟,相信这一定会是人生中异常难忘的一次经历。申请的时候正值疫情,在一些曲折挣扎后,最终及时拿到了语言成绩,也成功申请到了签证,前往了这个心驰神往之地。

在MIT,EE和CS一起组成了EECS学院,课程的advisor一般也会要求只能选择学院内的课,即Course 6 (Electrical Engineering and Computer Science)。MIT的课程非常丰富,各个方向的课程都有,也有一些很有意思的基础课程。并且MIT是很支持旁听课程,在开学两个月之前也都可以添加课程和退课的。所以最开始前两周的时候我对很多课程都很感兴趣,便如饥似渴地上了六门课(Fundamental of programming, Intro to Machine Learning, Robitics: Science and System, Advances in Computer vision, Interactive Data Visaul & Society, Intro to Statistical Data Analysis)。但是两周下来五门课实在有点肝不动,因为完成每门课的作业以及复习课程真的需要耗费很长的时间。而且出国对我来说更想体验一下国外的科研环境和氛围,花费在课程上的时间不应该占比太大。于是在综合考虑了各种因素下(比如印度老师的口音原谅我真的不太懂, 作业布置的太多),我最终选择了注册两门课,旁听一门,同时参加了两个科研项目。

我选择了一门以算法基础知识为主的fundamental of programming课程。我选择它的原因是这门课程的作业真的非常有意思,每周作业发布的时候都会第一时间打开看看这周老师们又给我们派了什么新活。前几周先培养我们对python语言的规范使用以及一些中高级语法,作业是音频和图像处理。学习了很多非常实用的音频处理和图像filter操作,完全可以用于我们的日常生活的p图和声音处理。最后课程还举办了一些创意大赛,让同学们在自己喜欢图片或者音频上用学过的知识进行富有创意的处理,犹记当时各种创意搞怪的图片和各种remix的还怪好听的歌曲片段。最绝的是比赛的奖品是一个Amazon 20刀的优惠券或者和教授共进晚餐一顿。这样有趣的作业还有很多,比如自己写一个扫雷,推箱子游戏,经营餐馆,还有写一个简单的SAT solver, LISP 解释器之类的。尽管每周都会耗费很长时间,但是完成这样一个有趣的项目的过程是很有趣味也学到很多东西的。另一门课是Advances in Computer Vision,由非常多CV领域赫赫有名的教授共同教授,比如Bill Freeman, Antonio Torralba等。这门课是本科生和研究生一起上,由这些领域的大牛带领着在CV的各个方向深入浅出的学习,收获还是非常大的。每周的作业也是和课程紧密结合,最终完成一个CV领域自己感兴趣的期末项目即可。

Bill Freeman Antonio Torralba 突然闯入课堂的情人节快闪表演

Bill Freeman Antonio Torralba 突然闯入课堂的情人节快闪表演

总体来说,MIT的课程设置的不是非常困难,但是都通过合理设计的作业和循序渐进的课程设计让你把每一部分知识都牢牢掌握。而且MIT的同学也都挺友好而社牛的,事实上MIT的本科生也不是都是电影里的天才那种,大部分也都是一样struggling的大学生。与他们多交流也能学习到很多东西,见识到中西方教育中的许多差异。

在科研实习上,我们算是非常幸运的一届,之前的学长学姐都是禁止“正式”参加科研的,即MIT的本科生科研项目UROP(Undergradute Research Opportunity Program)。我们这届开始允许参加每周不超过20h的科研实习项目。于是在一番邮件试探,贴脸陶瓷之后,我成功参与到了MIT CSAIL和MIT media lab中的科研项目。除了上课的时间,我的大部分时光都在这两个实验室中度过。感触最大的是MIT的学术交流氛围非常浓厚,组内每周都会邀请从事与组内课题相关工作学者来展示自己的工作,整个实验室每天都会举行不少于一场的报告会,由MIT的phd或者邀请的学者来介绍,有的也会提供免费食物来吸引更多人参与。从早到晚不停歇的学术交流会,以及时常光临的来自世界各地的访问团无不彰显着MIT开放自由的学术氛围,在如此多杰出而富有创意的思想碰撞之中,也难怪每年MIT都有那么多卓越成果的展出。

CSAIL Media Lab

CSAIL Media Lab

我印象最深刻的一场报告会是Kaiming He的In Pursuit of Visual Intelligence报告。当时的盛况是从未有过的,就我参加报告会的经验来看,一般上座率70%的报告就是很受欢迎的了,但恺明大神的那一场直接开了两个报告厅都还爆满,四处都是席地而坐或者一直站着来聆听的学生。我提前半小时去排也被挤到了次报告厅只能看线上转播,报告结束后大家也都久久不肯离场,直到几个教授护送才离开。从CVPR首个华人最佳论文再到ResNet,其谷歌学术被引用次数已经突破46万次。亲眼见到了那个活在引用文献里的男人,体验到学术追星成功的快感。

除了学习,MIT的课余生活也是非常非常丰富的,每天基本都有各种各样的活动。尤其特别注重身体健康,每个宿舍都配备免费设备齐全的健身房。MIT有一个z center里面涵盖了各种各样的运动场所,从奥林匹克级的游泳池到滑冰场,从壁球馆到帆船训练(帆船主要还是在查尔斯河上训练),而且对学生基本全部免费的。MIT举办的活动只有你想不到,没有他办不到的。不过对我来说最感谢的还是Free Food的活动。MIT经常会在某个地方都会出现free food的发放,不花一分钱就享受到世界各地的食物确实是一种美事。

几个月的时光转瞬即逝,但是我相信这一定是我人生中十分难忘的一段记忆。那查尔斯河畔边的微风,Killian Court上夕阳撒在圆顶上的余晖都是那么让人陶醉。一圈回顾,最多的还是感谢,感谢学校给予的这样宝贵的机会,感谢教授的赏识和实验室同学的帮助,感谢家人朋友的在这段时间不断的支持与鼓励,陪我度过了在异国他乡艰难孤独的时刻。短短的一学期,收获真的很大,不光是课程学术上的成果,更是对很多的事物有了新的思考。我也带着这些新的思考与感悟,加倍努力的前行!

作者信息:张丁夕,2020级计算机科学与技术专业本科生,2023年春季学期赴麻省理工学院访学。

]]>

瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL),我初次记住它是因为这独特的名字,但当时的我并未想过自己会到瑞士度过这个春天。事实证明这绝对是一个物超所值的决定。7月的飞机降落到首都国际机场,带回了整袋欧洲纪念品,还带回了终于对科研有了初步认知的我。

背起行囊

——向全新之处进发

选择EPFL其实经过了百般纠结。瑞士的治安自不必担心,EPFL提供的课程也让我更感兴趣,也符合老师们的建议“尝试涉猎生物工程”,但瑞士的中国同胞相对较少,我还是个法语菜鸟,而且是第一次出国,人生地不熟又毫无经验。总之,EPFL是一个完全陌生的“全新之处”。还有更多“全新之事”等着我——奔波于彼时疫情紧张的北京集齐材料,每天给多个房东发邮件租房,陆续催促移民局和大使馆发放签证,去银行咨询如何消费瑞士法郎。我忙碌于启程的琐事,直到踏上浦东机场,我才终于真切地感受到我要去瑞士了。

我不仅来到了全新的地域,还来到了全新的领域。承蒙高福老师的推荐,我申请到Bruno Correia教授的LPDI实验室完成semester project,学习计算机蛋白设计技术,应用计算机算法来设计新型功能性或治疗性蛋白分子,并进行实验验证。它属于计算机和生物科学的交叉领域,为此我寒假里赶紧学习了1个月的python编程,庆幸自己在国科大曾有过C语言基础。这所典型“理工学院”的生命科学院仅有一个生物工程专业,与国科大的生物科学专业不同,它更侧重技术与工程而非基础理论,更注重解决实际问题。比起现在,当时的我就是个只会看课本讲义、毫无想法的呆瓜。

全新的一切已经摆在我的面前。我背起行囊,向它们走去。

读万卷书

——在EPFL锤炼

选择Oncology(肿瘤学)、Digital Epidemiology(数字流行病学)这两门课程是考虑了多方建议后的结果。EPFL设置的课程十分吸睛,贪婪的我在内心尖叫“我不想选课,我全都要!”但理性告诉我宁可学精不学多,有亲身体验的朋友表示英语授课的接受效率也不比母语,况且学长学姐都说EPFL的课程非常硬核。在导师的建议下,我选择了生物信息学方面的硕士课程Digital Epidemiology。

事实证明,EPFL的课程硬核到了我措手不及的程度。Oncology是一门本科阶段的综述性课程,包括了肿瘤的方方面面。在第一节课上我意识到听课的一大门槛竟是英语词汇,此后众多纷繁复杂但都极其重要的知识点向我扑来。渐渐地,我会尝试着像其他同学那样举一反三,敢于提出质疑,也在习题课后一遍遍懊恼地把“细节的重要性”拍进脑袋。

Digital Epidemiology则将“学科交叉”一词展示得淋漓尽致。它是近十年来刚兴起的学科,课程也是今年新开的,教材是Marcel Salathé教授备课的同时撰写的。这门生物课程的作业都是jupyter notebook,上周要用贝叶斯定律计算阳性检出率,下周要用python绘制流行病的动态分布曲线。国科大的通识基础此时发挥了中流砥柱的作用,对于概率计算和编程,我比其它同学更易上手。Digital Epidemiology包括了流行病学的基础内容,刻画流行病动态的计算模型,以及数字化的新型防治手段,它将学科交叉的必然趋势呈现到我的面前,创新是科研永恒的命题,解决问题的方式随着时代而愈发多元。

而说起semester project——我几乎可以说我在LPDI实验室脱胎换骨。LPDI实验室致力于利用计算机技术设计新型功能蛋白分子,实际应用于疗法、疫苗等方面。我参与的项目旨在通过修改蛋白表面来降低体内的unwanted immune response,目前尚处于起步阶段,而我学到的远不止于此。在这里,我干实验和湿实验两者兼修,从连单克隆都不会做,到独立完成yeast display;也从对编程有畏惧心理,到熟练运用机器学习工具。日常的组会和讨论中的新点子总能刷新我的认知,准备final pre的过程更是一遍一遍训练了我的逻辑思维。开始时我全盘接受学长提供的安排,结束时我自主规划若干天的实验节奏。我在逐渐褪去“学生”的思维,试图去探寻未知,独当一面。

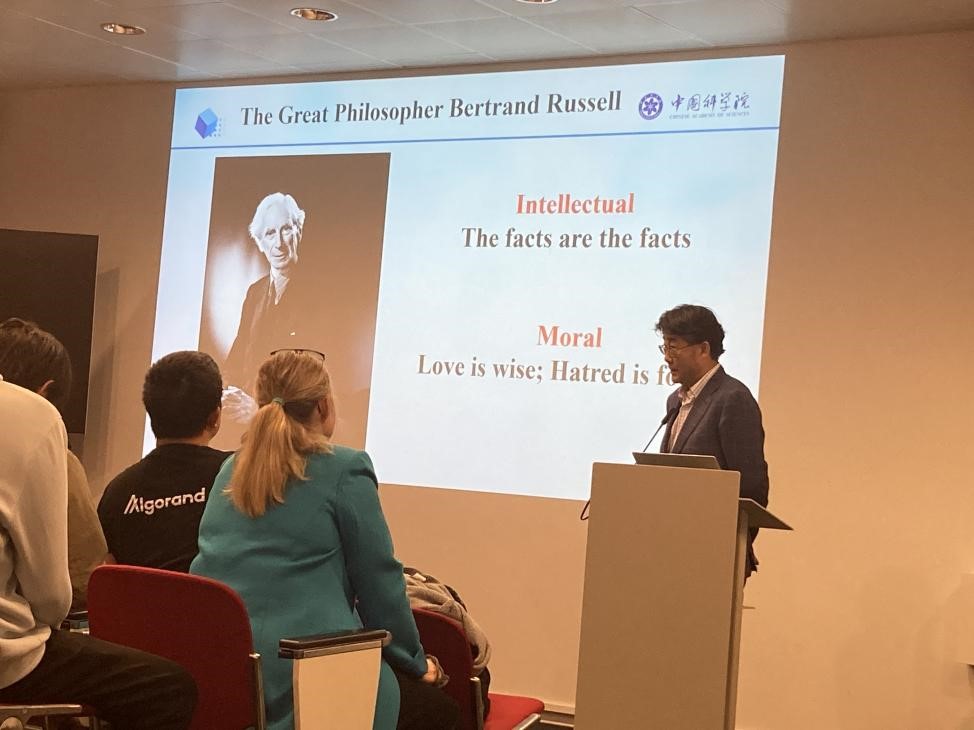

在EPFL,每周都有多场讲座,来自世界各地的教授与大家分享讨论。我从未想过我与高福老师竟会在瑞士会面,他专程来到EPFL进行半天的学术交流,热情地与教授和同学们讨论,并与LPDI实验室成员共进午餐。我想,正是这样自由而热烈的学术氛围才造就了世界顶级学府的成就,我们走在科研的路上,对世界永葆好奇。

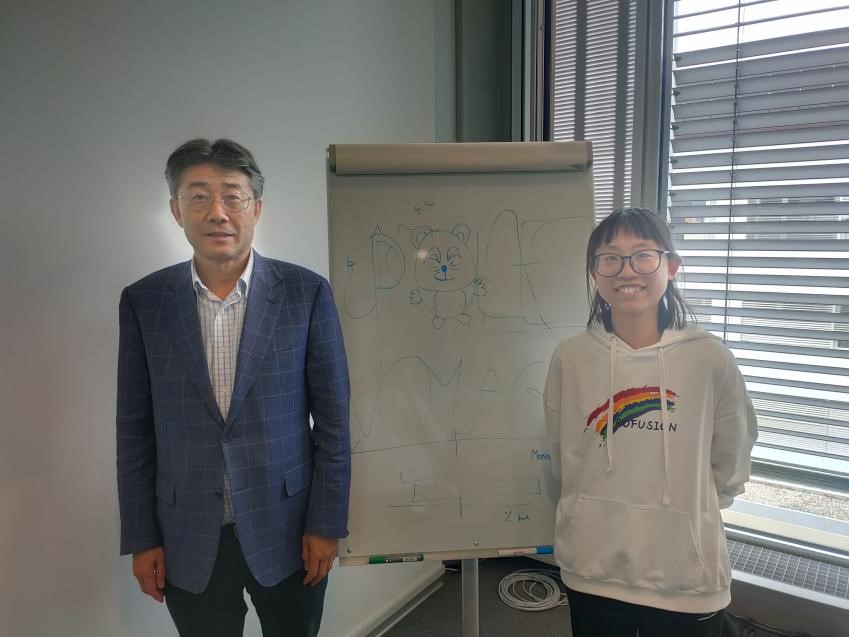

与Bruno Correia教授合影

高福老师在EPFL发表演讲

与高福老师合影

行万里路

——与欧洲文化碰撞

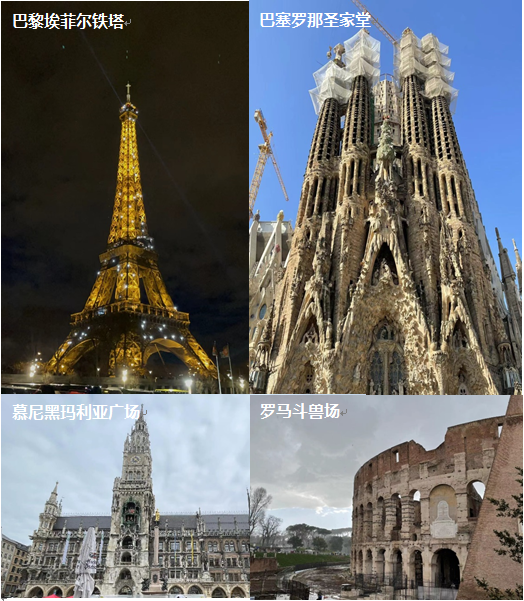

某种程度上,我是疫情过后来到欧洲的第一批中国游客。各种零散的假期自然不能错过,除了瑞士,我还走过了巴黎、罗马、巴塞罗那和布拉格,登上了阿尔卑斯山的勃朗峰。学习法语打开了我了解罗曼语族文化的大门,都说法语是最美的语言,它确实严谨而准确。旅行的途中,我学会了用法语、意大利语、西班牙语说“谢谢”,甚至一度忘记了“thank you”。

与实验室的两位学长一起在勃朗峰上

在法国卢浮宫前

与我合租的两位室友分别是在瑞士长大的捷克巴西混血男孩,和4岁移居瑞士的波兰女孩,有时他们会与朋友一起到家里共进晚餐。互相尝试对方的语言是一件很有趣的事,我总是学不会意大利语的弹舌,他们也对汉语的四声声调感到震惊。我们聊饮食方式,环保理念,性别平等,就业前景。波兰室友邀请我到她家做客,品尝正宗的波兰美食。

瑞士的生活方式非常贴近自然,也安然随性。鸽子随意地飞进地铁站,天鹅常栖于日内瓦湖畔,阳台上摆着盛开的盆花。瑞士严格执行垃圾分类,并且需要使用政府指定垃圾袋。人们爱徒步,滑雪,坐在园子里喝茶聊天。这里的生活节奏更慢,人们眼中洋溢着安详和惬意。人类的活动在大自然中显得分外和谐。

短短半年,我在EPFL到底学到了什么?7月,回到北京,我躺在宿舍的床上思考着。爱因斯坦曾说:“教育,就是忘记了在学校所学的一切之后剩下的东西。”具体入微的知识点固然重要,而EPFL带给我的创新意识与求知欲,独立思维与包容性,更是值得珍藏的无价之宝。

本文作者:陆悦,2020级生物科学专业本科生,于2023年春季学期前往瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)交流访学。

]]>学习篇

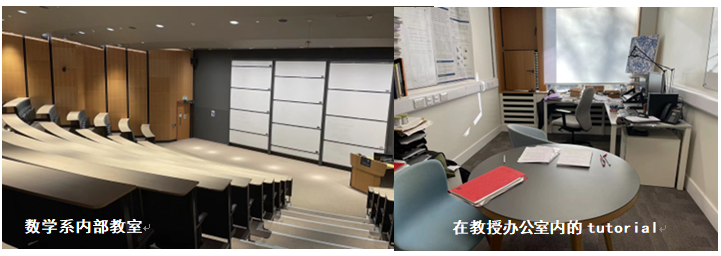

与国科大相比,牛津大学的数学课程种类更加丰富。访学期间我注册了《数据科学的最优化》《粘性流体》《交换代数》等六门课程,并旁听了一些其它课程,包括国科大较少开设的应用数学课程。

牛津大学数学课程内容分为正课(lectures)与习题课(classes)。Lectures没有签到考勤要求,而且有全程录像视频与AI生成的字幕。这样同学们可以随时旁听,以及放心选择时间相冲突的课程。错过的课程内容、上课没听懂的细节,都可以在录像中回顾。这样就给予同学们极大的选课自由。某一日,Peter Howell教授讲到两层流体在界面处相互作用的数学描述时,他邀请了另一位老师为我们现场做实验展示,黑板上的数学公式仿佛跳了出来,支配着水缸中流体的舞蹈,这一幕深深地烙印在我的脑海之中。

由于学期差异,作为访问学生,我们无法参加Trinity term的课程考试,作业就成为决定我们成绩的主要参考。牛津大学数学系的作业习题也非常有特色。每次作业通常由Part A、Part B和Part C三个模块组成,各具特色又相辅相成。Part A注重基础巩固,包含概念与定义的简单推论,以及课堂上省略证明的补全环节。这一模块帮助同学们快速掌握课程核心内容。Part B是重点习题,即使在理解课程内容的基础上认真思考,也不一定能完全解答所有题目,这种适度的挑战性恰恰能有效锤炼学生的数学基本功。Part C则是课程内容的延伸,这部分习题往往具有相当的挑战性,有些教授还会将往年考试真题融入其中。

Part B是作业中唯一需要提交批改的部分。在作业提交之后,Part A与Part C的答案会在课程网站上公布。而Part B则是习题课重点讨论讲解的内容。助教老师会详细批改每一道题目并仔细评注,在课程网站上反馈给学生,之后在习题课上讲解。每个课程只有四次习题课,习题课会分为多个小班,确保每个班人数最多不超过二十。这样保证每一个学生都得到充分的指导。在《粘性流体》习题课上,Christopher教授和他的助教会按照选课名单一遍遍地逐个提问来帮助大家复习回顾lectures内容,讲解习题时也是每一步都要请同学们回答,他还会指导同学们分小组讨论。活跃的课堂氛围给我留下了深刻的印象。

生活篇

到达牛津镇的第一天,“白人饭”便给了我一个下马威。我随便走进一家餐厅,点了一碗falafel bowl。当我尝到石榴、橄榄、炸豆丸以及一些叫不上名的东西混在一起时,不适的感觉席卷而来。我得到了第一个教训:不要随便点菜。好在Teddy Hall的食堂非常不错,世界各地不同风格的食物都有。再加上附近中餐馆很多,甚至兰州拉面也能开到英国来。这些后来的经历逐渐抚平了第一餐带来的心理阴影。

为了帮助新生适应环境,牛津形成了“family”模式。一个“family”中有几个高年级学生作为“parents”,为新生提供生活上的帮助。开学一周后,David等“parents”带我们新生去吃日本料理,然后参观了他们高年级学生合租的公寓,并玩了几个小游戏。在这期间我认识了几个华人同学,在牛津的社交圈子也从此展开。

牛津大学有若干公共图书馆,每个学院还有自己的图书馆。学院图书馆只有本院学生刷卡才可以进入。我经常整天泡在Teddy Hall的图书馆,利用图书馆中的电脑查阅资料、回顾课程。出门便是嫩绿的草地与古朴的墓碑,偶有松鼠跃于林间,使我在学习之余可以调剂心情。最著名的公共图书馆则是拉德克里夫拱形建筑物,其藏书之多,令人叹为观止。

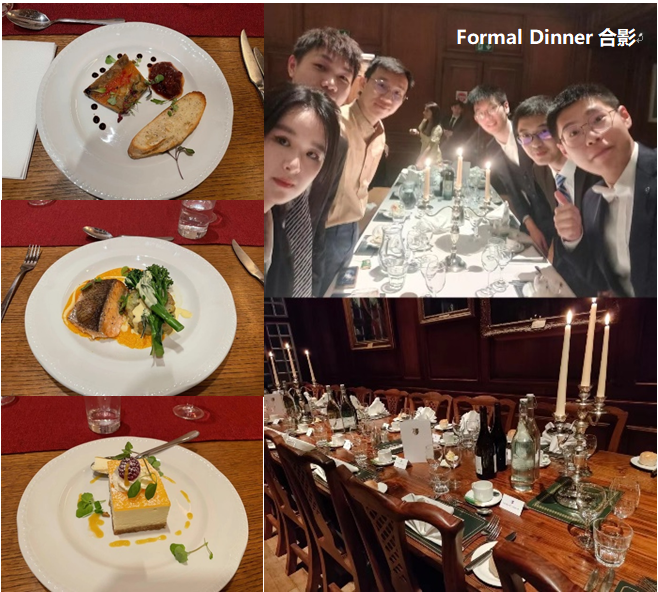

牛津大学也有丰富的社交活动,各种组织都会经常举办茶会供大家交流,例如访问学生茶会,数学系茶会等等。这其中最著名的当属各学院的formal dinner(正式晚宴)。Teddy Hall每周四、周日晚举办formal,这时食堂会比正常时间提前半小时关闭以做准备。本学院的人可预定formal,参加者需着正装,着装规定甚至详细到领带的颜色。Formal上菜比较慢,期间大家会热情地与周围人聊天。

旅行篇

牛津大学每学期结束会有六周的假期,我也趁此机会到伦敦旅游。在圣玛丽教堂的钟楼上俯瞰牛津街景,风声将整座古城熨成一幅画卷,在脚下徐徐展开。

福尔摩斯博物馆中,维多利亚时代的旧韵未散。推开贝克街211B的门,仿佛推开了十九世纪最前沿的都市脉搏。步入威斯敏斯特大教堂,高大的穹顶雕刻着精美而繁复的花纹,其细节令人头晕目眩。在这里长眠着自然科学的巨人——牛顿。最后走进大英博物馆的万国之廊,无数穿越千年的瑰宝封存着每一个时代的心跳,汇聚于此。

半年的访学生活中,我从一开始的陌生、不适应,到逐渐投入了课程的学习,融入了浓厚的学术氛围,参与了别样的社交活动。我不仅拓宽了学术视野,锻炼了独立生活的能力,也体会到英国文化的魅力。半年的时光稍纵即逝,这段珍贵的记忆将留在我的心底。

------------------------------------------------------------------------------

作者信息:杨卓见,2021级数学与应用数学专业本科生,2024年秋季学期赴牛津大学访学。

]]>计算机体系结构是国科大计算机专业的代表性方向,在学习过程中我对这个方向产生了浓厚的兴趣。我本科学业导师陈云霁老师在深度学习处理器“电脑”系列工作中有跟EPFL的合作,加上包云岗老师对EPFL并行系统结构方向Babak Falsafi教授的介绍,我决定去感受EPFL计算机体系结构的教学和科研模式。

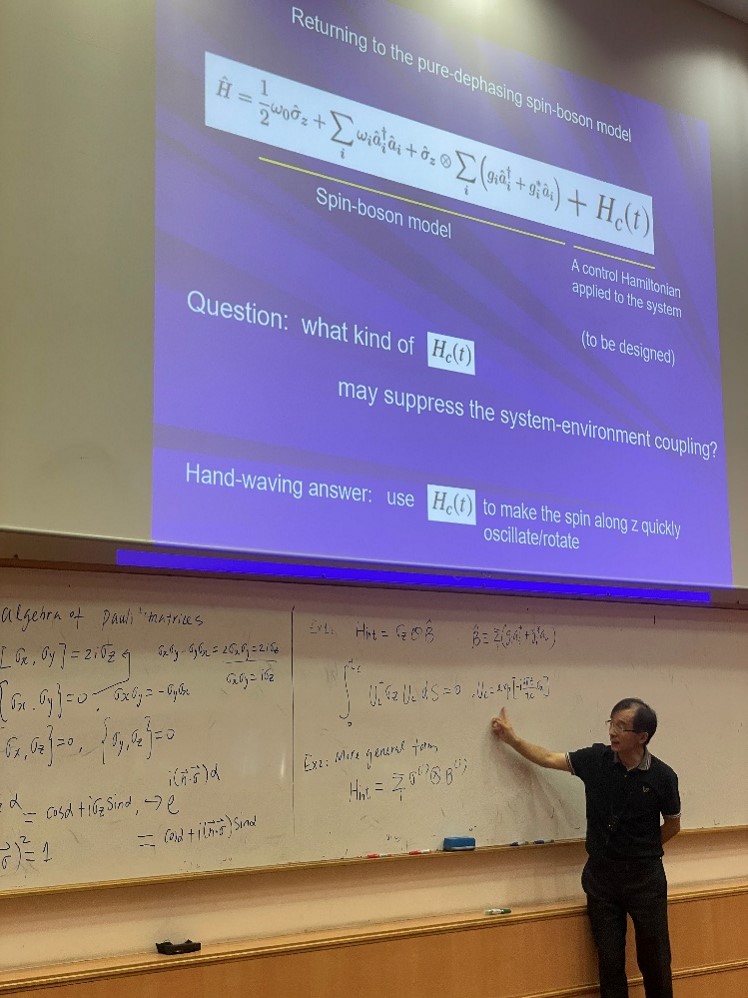

初到EPFL时,正值大四上学期。已修完国科大的主要课程,我希望通过更高阶的课程拓展知识边界。于是,我选择了Babak教授面向硕博生的《高级多处理器架构》课程。该课程采用论文研讨与项目实践相结合的形式:研讨内容涵盖缓存一致性、内存模型等基础理论,又延伸至云原生架构、数据中心等前沿方向;实践项目则要求将乱序核调度的指令流迁移至顺序核执行,在保证性能可控的前提下优化功耗。得益于国科大计算机系“硅上教学”培养模式为我打下的坚实基础,我能更深入地理解课堂上抽象晦涩的知识,面对实践项目也能快速将理论转化为可行的实现方案。

图一.《并行多处理器架构》课程的post session

EPFL最让我印象深刻的是国际化的科研环境和对多元文化的包容性。EPFL实验室就像微型联合国,汇聚了来自世界各地的研究人员。Babak教授的实验室就有中国、法国、加拿大等不同背景的成员,并与美国、韩国的研究团队保持着密切合作。在日常工作中,多语言交流是常态,这种多元文化氛围让我在访学期间自然而然地掌握了法语和意大利语的基本问候用语。

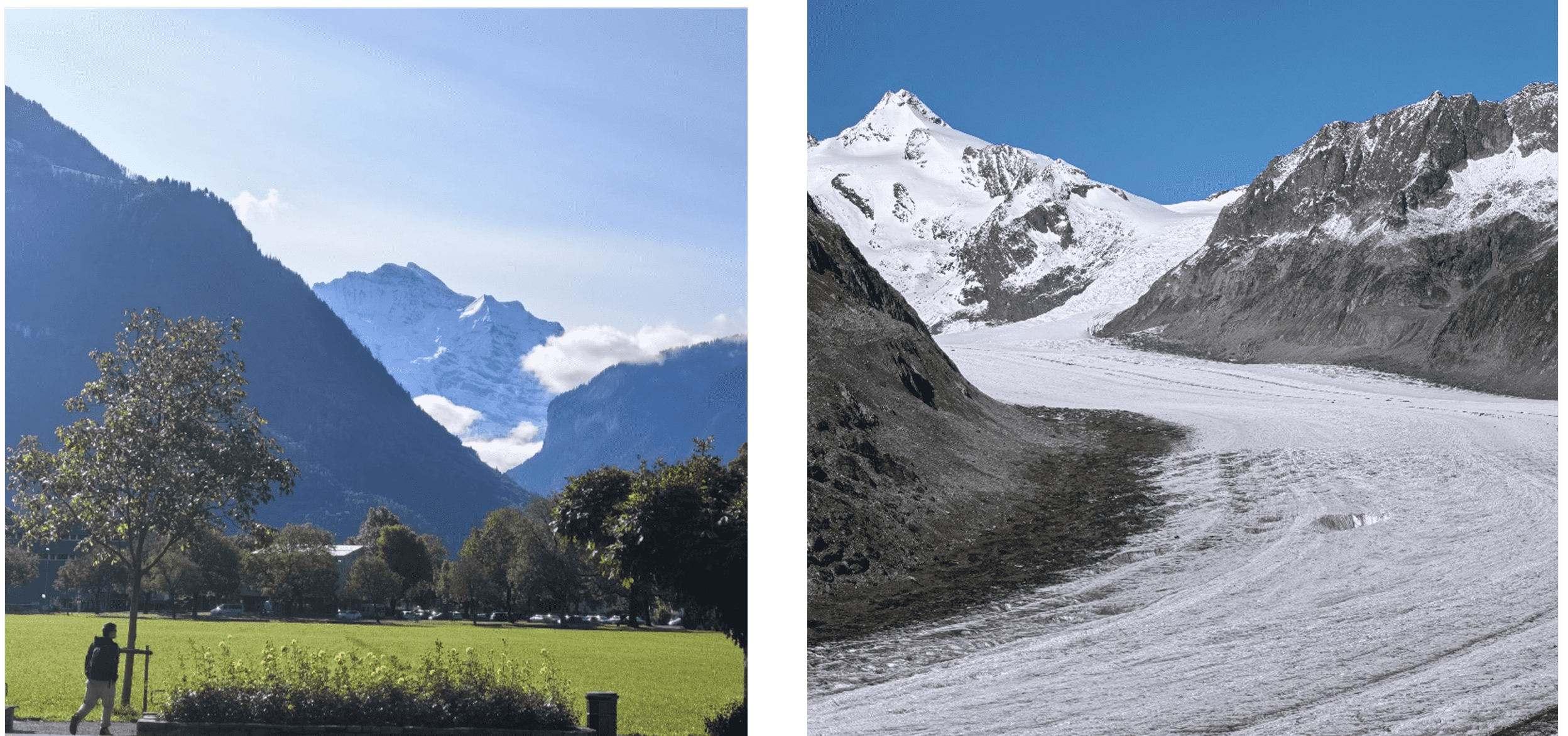

在瑞士的生活体验与校园学习同样珍贵。瑞士生活是规则与自由的交织:从专用垃圾袋来垃圾分类到精确到秒的火车发车时刻,规则渗透着瑞士的生活细节,初来时我颇觉拘束,但也逐渐开始欣赏这种井然的社会秩序。瑞士生活的自由则是在周末乘火车1小时到阿尔卑斯山徒步,放松身心于湖光山色。因特拉肯的绿野山径、采尔马特的雪峰倒影、瑞吉山顶的皑皑积雪,都是最纯粹的自然之美。这种规则与自由的奇妙平衡,或许正是瑞士生活的精髓所在。

图二.因特拉肯的绿野 图三.阿莱奇冰川

在瑞士的时光里,我为这段访学经历构建了独特的“并行架构”,在学术能力、生活体验和文化认知三个方面都获得了成长。也许多年以后,我的记忆缓存开始溢出,但我仍然会回想起拖着两个笨重行李箱去见识访学生活的那个遥远的下午。

图四.在峨眉山“瑞士分山”瑞吉山上的留念

作者信息:张士寅,2021级计算机科学与技术专业本科生,高中毕业于浙江省长兴中学。于2024年秋季学期赴瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)交流访学。

]]>然而,当金门大桥的赭红色轮廓透过舷窗映入眼帘时,一个声音在心底悄然生长:那些看似高耸的壁垒,或许不过是成长路上待攀的阶梯。

大四上学期已经在国内确定好了保研导师,所以这一学期的经历,是和之前三年完全不一样的一段小小的gap。在伯克利计算机系,我选择了三个维度的课程:CS61A(计算机程序结构与解释)、CS188(人工智能导论)与CS189(机器学习)。

虽然已经有一定的编程基础,但是CS61A由浅入深的讲解还是让我受益匪浅。JohnDeNero教授幽默风趣的课堂风格,让人难忘。Python语言被拆解为精妙的思维体操,教授将递归比喻为"俄罗斯套娃式的自我叩问",让抽象概念化作会心一笑的顿悟。我震惊于伯克利完善的课程开设体系,从课前的video、课上的slides到课后的office hour,每一部分都是精心设计,上千名学生的庞大规模与教学资源的无缝匹配,构筑起顶级学府的学术体系。

图1:和JohnDeNero教授的合影

在CS188的课堂上,我有幸参加了在OpenAI、Google Brain工作过的Catherine Olsson的客座讲座,近距离和学术大佬的交流让我再一次感叹伯克利的神奇之处。当她剖析大语言模型的工作原理时,伯克利孕育的学术基因在我眼前具象化:那些曾在论文中仰望的名字,此刻正站在教室白板前书写思想的轨迹。在AI的发展道路上,伯克利产出了非常多具有深远意义的工作,置身Wheeler Hall的阶梯教室,我仿佛触摸到了人工智能发展的时代脉搏。

四个月间,我的足迹遍布湾区。在优胜美地的冰川点,夕阳将酋长岩染成琥珀色,亿万年的地质沉积化作对时空尺度的震撼注解;在硅谷苹果总部的环形飞船建筑里,透明玻璃幕墙折射着硅谷永不熄灭的创新之光。最触动我的是伯克利校园的日落时分:当暮色浸染Campanile钟楼,草坪上抱着笔记本编程的学生与诵读《理想国》的哲学系同窗构成知识圣殿的永恒剪影。

图2:优胜美地的酋长岩

图3:伯克利图书馆 图4:伯克利钟楼

这段旅程恰似动态的认知地图——金门大桥不仅是地理坐标,更成为勇气边界的隐喻;算法课上的代码调试,竟与徒步迷路时重寻方向的体验暗合。原来所谓"读万卷书,行万里路",本质皆是打破认知茧房的破界之旅。

图5:金门大桥合影

返航航班穿越国际日期变更线时,我在舷窗倒影中看见蜕变的自己。伯克利给予我的不仅是知识图谱的拓展,更是对"舒适区"定义的重新诠释——它不应是静态的避风港,而该是动态扩展的能力圈。当飞机降落时,行李中除了课程证书与纪念照片,更有一份淬炼过的信念:真正的成长,始于对未知说"是"的瞬间。

这段镶嵌在青春里的四个月,终将成为永恒的罗盘,指引我在学术瀚海中破浪前行。正如伯克利校训所言:"Let there be light"——愿我们永远保有冲破认知迷雾的勇气。

图6:我从伯克利毕业啦 图7:和伯克利访学老师们的合影

作者信息:骆敏言,2021级人工智能专业本科生,2024年秋季学期赴加州大学伯克利分校访学。

]]>

此刻坐在樟宜机场的候机厅里,四个月的时光就像手中这杯Kopi,初尝时带着陌生的苦涩,回味时却满是醇厚的甘甜。2024年秋天在新加坡国立大学的四个月时光,与其说是学习交换,倒更像是被抛入了一个文化万花筒,每个棱面都折射着意想不到的生活光谱。

从Kent Ridge地铁站出来转学校班车第一站就是理学院

作为物理系学生,我选择了Quantum Mechanics3和Computational Method of Condensed Matter Physics两门专业课。NUS的课程设置比想象中更硬核:有着大量计算的作业与资料阅读、随时可能被教授点名的课堂互动、还有需要占座的阶梯教室。在Quantum Mechanics 3的课堂上,系主任的授课方式极具启发性,他不仅注重知识点的讲解,更鼓励我们进行开放式的思考与讨论。课程不仅关注量子力学的高级理论,还切实地延申至应用,关注着量子力量如何在Matlab的模拟中落地。

没有TA系主任自己手改作业的量子力学课

跨选Data Science系开设的Data Science for the Internet of Things则是全新的挑战,这是我第一次真正接触数据科学领域的学习,课程围绕物联网的数据分析展开,在具体的数据分析实例中系统全面地介绍了机器学习的方法理论。老师酷爱和台下同学互动,在沟通的过程中,我逐渐克服了语言障碍,学会了用简洁清晰的表达阐明自己的观点,并倾听并吸收他人的想法。结课课题是和组员模拟智能停车系统,物理学科的背景知识和团队中计算机背景的同学的知识技能碰撞出了别样的火花。在这个过程中我第一次感受到数据和机器学习的实际应用潜力,也锻炼了我用英语与国际学生合作交流的能力。

超大阶梯教室但仍人满为患的数据科学的课

此外,我还在课余时间联系了物理系Complex System方向的Feng Ling教授,申请跟组学习讨论。每周五下午3点的组会,也是一周非常让我期待的。组会没有想象中的严肃,还记得中秋节当天的组会,大家在会议桌上传递分享着月饼,天涯共此时。来自不同国家的师兄师姐们以不同口音的英语分享着过去一周关于复杂系统的最新进展,从交通流模拟到社交网络传播,而教授以及访问老师则会即时在数据结果上打断提问,在问答过程中提升了我许多的理解。通过在组会中参与讨论和分享,我学到了更高效的科研方法,同时也锻炼了用英语撰写报告和展示的能力。

中秋节中午在系里组织的活动上吃到的月饼

NUS的多元性不止于课堂,在这里,我遇到了来自新加坡、马来西亚、印度以及世界各地的同学。通过小组合作和日常交流,我不仅学会了与不同文化背景的伙伴高效合作,也对不同国家的风俗习惯有了更深的理解。这样的文化碰撞让我意识到,学习上的合作不仅仅是知识的交流,更是建立跨文化理解的桥梁。

访学期间,我也利用假期游览了新加坡及周边地区。在新加坡,漫步于滨海湾花园,欣赏那充满未来感的超级树,夜晚的灯光秀更是令人叹为观止;在小印度与甘榜格南,感受到了新加坡多元文化的和谐共存;在圣淘沙的沙滩上,在等待日落的过程体会到捷运车标语的“Sand, Sea and New Discoveries”。从海南鸡饭、肉骨茶到辣椒螃蟹,新加坡丰富的美食文化也让我大饱口福。而假日足迹更延伸至更广阔的南洋图景,兰卡威和槟城醉人的阳光沙滩浪涛的另一侧是殖民时代的骑楼,在墨尔本和悉尼反季节的秋天里看见袋鼠育儿和企鹅归巢之外的现代景色。

这四个月带给我的,不仅是物理公式的深入理解或代码技能的提升。在NUS的课题组里,学会了用英语表达观点;在跨文化小组合作中,明白了不同思维方式的珍贵;在异国旅途中,发现了世界远比想象中广阔。飞机即将起飞,翻看手机相册里存着的组会笔记、课堂板书和旅行照片,顿觉成长是一趟不断跳出舒适区、把陌生变成熟悉、将挑战化为养分的旅程。

理学院休息室墙上的标语

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

作者信息: 李田,2021级物理学专业本科生,于2024年秋季学期赴新加坡国立大学访学。

]]>由于申请到学校宿舍Kinloch lodge,住宿离学校很近也便于日后上课。ANU在每年开学前都有一周Oweek活动欢迎新同学并为学生介绍学校的各种服务设施以及建筑等,同时展现澳大利亚的文化包容。

图 1 Oweek介绍

图 2 ANU学校logo

ANU每学期要求选择24学分的课程,每门课程6学分,由于ANU的人文学科包括哲学都是位于世界前列的水平,因此我选择了三门专业课和一门哲学课程:离散数学模型、高等复分析、数值优化以及逻辑与批判性思考(哲学)。每门课程的配置是每周3小时的授课与1小时的tutorial或workshop,总的来说更注重学生自主学习。这门哲学课程主要讲一些哲学的基础内容,涵盖的方向比较广,如认识论(Epistemology),纳什均衡以及回声室效应(Echo Chamber)等,利于哲学的入门学者。同时三门数学课程也是应用很广泛的方向,符合我未来的研究方向,因此我选择了这几门课程。

在课程与日常生活的交流中,对英语能力的需求使得我的英语水平进一步提升,同时口语方面也更加流利,但在学术写作水平上还有不足,好在哲学课程的tutorial导师十分耐心,细心教导写作格式以及需要注意的技巧,并且在最终论文评论中也很尽职尽责。在ANU,每个老师都有具体的工作时间,在工作时间去找他们提问或聊关于学习的各种问题他们都会悉心解答,因此在学习上不会出现迷茫的情况。另外在学习氛围方面,ANU的很多学生会选择去Marie Reay或图书馆自习,ANU共有4个线下图书馆分别负责不同的专业方向和一个综合线上图书馆为学生提供资料。基本上每次自习都是满员,特别是考试前,甚至在路上也能听到有人讨论学术。

图 3 复分析授课

学习之余,澳大利亚拥有极好的生态和自然风光,由于堪培拉的地理位置比较接近南极,同时我们访学的时间比较合适,在堪培拉的天文台看到了极光与流星!与数学一样,对我来说都是来自宇宙的浪漫,构成了独特的访学经历。

图 4 堪培拉的极光与流星

另外也见到许多奇特的动物和植物,并且因为宿舍有厨房,也可以自己研究一些国外的美食做法。

图 5 自制煎三文鱼、春、海豹

总的来说,在澳国立的访学给了我前所未有的经历,时光如梭,转眼4个月的访学时间便结束了,但在访学这段时间里所学到的知识和所见识的事物足以让我久久铭记于心!也让我带着这份美好和这宇宙的浪漫,继续前行,研究宇宙更深层的奥秘。

------------------------------------------------------------------------------

作者信息:吴京,2021级数学与应用数学专业本科生,2024年秋季学期赴澳大利亚国立大学访学。

]]>到达ANU的第一件事就是办理入住。Single Studio的床铺虽然不算宽敞,但对于一个内向的人来说,拥有自己的私人空间实在是莫大的慰藉。这个小小的房间,在接下来的日子里不仅成了我的避风港,更是我最理想的自习场所。宿舍楼下就有一个小花园,经常能看到各种鸟类在那里嬉戏,为我的日常生活增添了不少乐趣。

第二天的迎新会是我正式融入校园生活的开始。在那里,我认识了几位同样来自中国的交换生,大家互相加了微信,一起逛了校园,仿佛在异国他乡找到了组织。我们分享着各自的专业和来自不同学校的故事。第三天参加计算机学院(CECC)的介绍会,看到长桌上摆满的披萨,让我感受到了澳洲校园生活的随意与热情。会上,我们不仅了解了课程设置和考核方式,还认识了将要共度一个学期的同学们。令我印象深刻的是,这里的学习氛围非常开放,老师鼓励大家积极发言,提出自己的想法。

开学第一周,我就爱上了ANU的在线学习系统。Quiz和作业系统设计得很人性化,不仅能看到完成进度,还会提供标准答题格式。每次做作业前,系统都会清晰地显示还有哪些题目未完成,这些细节让学习变得更有条理。为了更好地适应英文授课,我给自己定了个规矩:每次lecture前都要预习PPT,特别是要理解那些拗口的专业词汇。这个习惯让我上课时能够更从容地跟上节奏,也帮助我在tutorial课上更好地参与讨论。

生活方面,我的"厨艺生涯"从最基础的煎鸡蛋和烤面包开始。说实话,这可能是我人生中吃过最多次的简单搭配,但每一顿都充满了独立生活的成就感。渐渐地,在YouTube上学习烹饪视频,开始尝试制作一些简单的炒菜和汤面。宿舍生活虽算不上完美,但也有它的温馨之处。每次去洗衣房,看着必须要使用硬币的三刀一次的洗衣机转动,就像看着时光流转。遇到任何问题,热心的SR(Senior Resident)和前台工作人员总是耐心解答。令人哭笑不得的是,我房间在暴雨天会有些许漏水,虽然这个问题一直没能解决,但好在堪培拉晴天居多,这个小小的缺憾反而成了我和朋友们茶余饭后的谈资,为平淡的生活增添了几分趣味。

周末时光总是过得特别快。堪培拉的集市让我流连忘返,从手工艺品到有机蔬果,从街头音乐到美食摊位,每次都能发现新的惊喜。我几乎逛遍了堪培拉的每个角落:庄严的国会大厦让我感受到了澳大利亚民主政治的脉搏,古朴的旧国会则诉说着这个国家的历史变迁,精致的美术馆里不时有新的展览,生机勃勃的动物园里能看到澳大利亚特有的生物,肃穆的战争纪念馆则让人深思。最让我着迷的是随处可见的葵花凤头鹦鹉,它们在阳光下自由翱翔的身影,成了我眼中最生动的堪培拉符号。

期中假期,我和同学一起去了悉尼。站在邦迪海滩上,看着浩瀚的太平洋,听着海浪的声音,那一刻感觉所有的学习压力都烟消云散。我们漫步在悉尼歌剧院附近,看着港湾里来来往往的船只,享受着这难得的悠闲时光。这次短途旅行不仅让我领略了澳大利亚最著名的海滨城市的魅力,更让我对这个国家有了更深的理解。

学习上最具挑战性的是一门期末考试要求线下手写共1500词以上的课程。所有题目都是简答题,要求我们深入分析问题并提供详实的论据。为了应对这个挑战,我提前一个月就开始准备,每天整理课堂笔记,查阅相关资料,反复修改答案。在准备过程中,我的英语写作能力也有了明显提升,不再像刚来时那样对英文写作感到恐惧。最终的成绩也没有辜负自己的努力,这让我明白,只要肯付出,就一定会有收获。

临近归期,要处理的事情突然变多:注销电话卡和银行卡,退宿手续,行李打包...但忙碌中又夹杂着不舍。如果只是单纯的旅行,又怎么会让人在一个陌生的城市停留四个月之久呢?收拾行李时,翻到了第一天买的明信片,上面印着ANU标志性的Chiefly图书馆,恍然间觉得时光飞逝。

这段在堪培拉的日子,就像是一场不期而遇的温柔相遇。这里的一切:清新的空气,友善的人群,优美的环境,还有那些难忘的学习时光,都已经成为了我生命中最珍贵的回忆。这不仅仅是一次普通的交换学习,更是一次自我成长的旅程。在这里,我学会了独立生活,提升了专业知识,结交了来自世界各地的朋友,更重要的是,找到了属于自己的生活节奏。

------------------------------------------------------------------------------

作者信息:李叶娃,2021级网络空间安全专业本科生,2024年秋季学期赴澳大利亚国立大学访学。

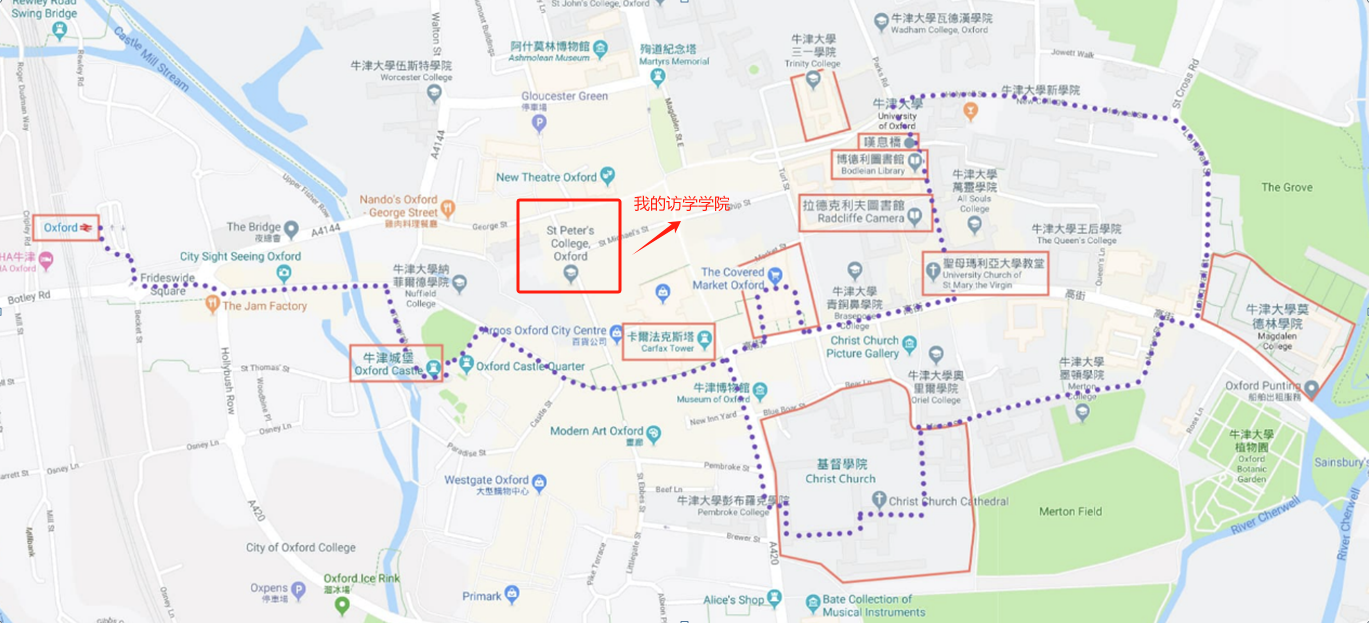

]]>牛津大学,位于英国的牛津市,其由38个学院和各个学术系部门组成,学院和各个系散落在牛津市的各个地方。在刚到牛津时,我便被其奇特的分布震惊。

在牛津有一个3S理论,分别是study(学习), social(社交)和 sleep(睡眠),而且一般只能选择其中两个。

一、学习生活

与国科大不同,牛津大学每学年由3个学期(terms)组成,分别为秋(Michaelmas)、春(Hilary)、夏(Trinity),每个学期为时8周。尽管学期较短,但课程安排强度大,知识教授和学习的过程全部集中在这8周之内。

作为一学年的访问生,选课相对灵活,从本科生到研究生的课都可以随意选择,而我所在的St. Peter’s College对选课数量并没有过多限制,甚至两门课的上课时间完全重合也没问题。对此我的导师当时解释说,这是因为牛津的每门课都有直播和回放功能,上课也没有考勤,所以有相当一部分学生喜欢自学。每个学院相同系的学生都会到对应系的教学楼上课。在周中,我一般就往返于数学系与统计系,每节课一般是一小时,一门课一周2节课。

除了上课之外,每门课还有tutorial(导师辅导)或者class(习题)。Tutorial是牛津本科教学活动中最为核心的环节,一般由本学院的教授作为导师每两周与学生开展1对1或者1对2的针对性辅导,主要就是对习题进行讲解,并且有任何问题,都可以在此时提出,有点类似于美国高校的office hour。而class就跟国科大的习题课比较相似,但是班级规模更小,一般是5-10人小班教学。在牛津大学学习,首先震撼的就是,有非常多的机会和各种教授进行一对一的交流。

访学期间我共计注册了10门课程。第一个学期选了4门课,分别是泛函、整数规划、概率论和数据分析。选择概率论是因为计划在第二个学期选择许多统计的课,需要用到分布函数、马尔科夫链等性质,而在国科大上的概率论大多以测度论方面为主。第二个学期注册了5门课程——数值分析、统计、计算统计、统计机器学习与其进阶版。其中进阶版是牛津的研究生课程,课程内容讲得广泛浅显,但是课后作业却涉及很深,经常需要自己去翻阅其他资料才能解决问题,也可以和其他上课的同学一起讨论作业,共同进步。平时有问题的时候都会坐在统计系的楼里,碰见一个看上去像教授的,或者其他同学,就上去问问题,绝大多数情况下,都是很乐意帮助的。第三个学期,因为牛津的大三本科生和研究生是做毕设的,所以没有太多可供选择的课程,我的导师就主动提出可以给我单独讲授他上学期开设的Bayes methods,主要涉及likelihood-free inference,例如MCMC、ABC 等等,带着我阅读了一些统计机器学习相关前沿的文献,教会我如何阅读英文论文,并撰写了一则报告。访学结束后我又跟随导师进行了一个月的暑期研究,了解了许多统计方向的前沿内容。

牛津大学无处不在的图书馆也给我留下深刻印象。根据牛津大学官网的数据,牛津大学共有超过100个学科图书馆、老图书馆(Great Library)、博德利图书馆(Bodleian Library)、拉德克利夫科学图书馆(Radcliffe Science Library)等,所以打卡各个图书馆也成了日常休闲活动之一。每个学院都有自己的图书馆,一般需要本学院的人卡才能进入,而学院外的公共图书馆则只要有牛津大学的校园卡就可以进入,其中比较著名的就是位于牛津中心的拉德克利夫科学图书馆(也被称为Radcliffe Camera),里面的环境很好,在考试周,这里经常是爆满。

二、社交生活

在牛津丰富的social(社交)活动中,最具代表性的当属每个学院的formal dinner,即高桌晚宴。每个学院一周大概都有一到三次formal,由本学院的人预定,可以携带一定数量的guest,参与者需要穿着正装,且为上菜制。大家一般都是一边吃饭一边聊天,这是一个认识朋友的好机会,经常旁边就是坐着某个领域的大佬。而且每个学院的formal都不一样,有的学院的厨师甚至是米其林大厨,自然味道也更胜一筹。所以打卡每个学院的formal也成了牛津学子的社交活动之一。

其次,英国的酒吧文化是非常浓厚的,在牛津大街上几乎每走几步就有一个新的酒吧。酒吧并不只是喝酒的地方,也是大家吃饭、休闲的地方。英国的冬天天黑的很晚,一到晚上,路上几乎没什么人,但是酒吧通常都坐满了人。不仅是大街上,每个学院也有自己的酒吧,而且每个学期,各个学院都会在自家酒吧或者活动室内开ball(即聚会或舞会),而我所在的学院又称party college,所以活动非常多,经常有其他学院的人的来我们的酒吧游玩。

除此之外,牛津的健身房,游泳池,网球场等等也都是免费的,空闲时间我也会去锻炼一下。并且牛津还有一个比较有名的活动,即punting(划船),拿着一个杆子去撑船,刚开始的时候还比较困难,掌握技巧之后就比较容易。

三、旅行游历

牛津大学每学期有6周的假期,供学生放松、休息和准备考试。而我也利用这难得的机会与同学结伴出游。

第一个假期,即圣诞假,和同学一起前往土耳其游玩了一周。撸了伊斯坦布尔的猫,坐了卡帕多奇亚的热气球,在伊兹密尔领略爱琴海的气息,在以弗所被恢弘的遗迹所震撼。

我们来自不同学校访学的学生也会经常在一起做饭,在圣诞节时,因为街上的店全部关门了,所以我们聚在一起做了一顿大餐。

第二个假期则是在欧洲游玩了两周。

一年的访学生活,远超出我最初的预期。我深刻地融入了牛津的学术氛围,体验了更为丰富多彩的文化和社交活动。这一年,不仅带给我学术上的挑战与启发,更让我深刻领略了英国文化的独特魅力。在与来自世界各地的学子交流中,我收获了跨文化的友谊,拓展了视野,也在异国他乡找到了一份温暖的归属感。牛津的每一处角落都弥漫着浓厚的学术气息,同时也教会了我在多元文化中保持开放的心态,去欣赏并尊重不同的思想和观点。或许,访学期满,我即将告别这座古老而现代的城市,但留在我心中的将是牛津岁月的珍贵印记。

作者信息:孙世益,2020级数学与应用数学专业本科生,2022-2023学年赴牛津大学访学。毕业后,前往牛津大学攻读统计学哲学博士学位。

]]>

CMU,常年CSRankings排名世界第一,与斯坦福、MIT、UCB并称美国计算机四大名校。吊诡的是,它还拥有全美顶级的戏剧学院。怀着向往和好奇,经过仁川、洛杉矶和拉斯维加斯三站转机,我踏上了CMU的访学之路。

申请CMU的访学时,我感到十分忐忑。我在国科大的成绩不够好,访学前绩点3.66,排名54/92。英语水平还算过关,考过一次托福,得分107(阅读听力满分,写作25口语22)。出乎意料的是,CMU选择接收了我。我猜想可能是因为我的专业课分数还不错,绩点低主要是部分数学物理课拉分。此外,个人陈述起到了很重要的作用。我过去以为个人陈述对于申请只是走个流程,没什么重要性,然而CMU在邮件中明确告诉我,因为我在个人陈述中写到自己的兴趣点是软硬件交互而且这一领域对数学能力要求不太高,所以他们愿意在数学成绩不高的情况下接收我。尽管托福听力满分,初在美国上课我还是不太习惯老师的语速和各不相同的口音,最早几节课大概只能听懂50%,还很依赖PPT和讲义。尤其是我选择的一门设计课和一门人文课,课程内容和计算机没有关系,听起来更加吃力。人文课介绍美国选举制度,到学期结束我也只能听懂课堂内容的60%,不过专业课在熟悉课程内容以后很快就能听个八九不离十。

我在CMU选了三门正课,其中有两门计算机学院的课程和一门人机交互学院的课程,此外下半学期还补选了一门介绍美国选举制度的mini course。两门计算机学院的课程分别是introduction to computer security和introduction to computer music。前者quality points最高,难度也最高,强调实操,work load大。这一门课相当于国科大一门理论课和相应研讨课的结合,每周都有小project要完成,有时候是成功利用给定代码的漏洞,有时候是ctf题。这门课虽然难,但提供的支持很到位。与国科大某些课程相同,它也使用piazza,使用体验却截然不同。国科大课程很难,大家问题也非常多,但愿意在piazza上提问的却不多,一学期下来最多也就是二三十个;但在CMU每天一门课都能有好几个提问,其中不乏愚蠢的问题。这种差异源于文化和氛围的不同,国内学生羞于提问,害怕提了不好的问题显得自己愚蠢,而美国学生不太有这种顾虑;CMU老师似乎也更愿意亲自解决学生的问题,piazza上不仅有助教在活动,教授也经常亲自详细回答学生提问。遇到愚蠢的问题老师可能有些许抱怨,但还是会为学生解答。而且美国课程助教有固定的office hour,固定时间地点线下或线上为学生解决问题;国科大虽有助教,但没有office hour,私下向助教提问都是占用助教私人时间,学生不好意思助教也嫌麻烦,两边不讨好。

Introduction to Computer Music课很有意思,使用的是课程教授自己开发的Nyquist语言,用于作曲和音频处理。教授Dannenberg既是计算机科学家,也是小号演奏家和作曲家,他展示了计算机学者的另一种风貌:在秃顶和无穷无尽的代码之外,也有自己的业余生活和情趣。课程每周难度不大,但每周都要用特定音频处理技术完成一段自己原创的作曲。我没有接受过任何作曲训练,但有时误打误撞也能通过一段代码打造出优美独特的音乐,个别得意之作还入选了课程的音乐范例库,这就是计算机音乐的美妙之处:任何人都能用计算机创造独属于自己的音乐,即使没有任何乐器演奏技能。

第三门人机交互学院的Interaction Design Fundamentals与计算机科学没有任何关系,完全是门设计课程,任务是画画和设计产品蓝图,我没有投入太多精力,权当是专业课程的调剂。

Mini course叫The American Experiment: Unraveling the US Electoral System,从中我第一次系统性了解了美国选举制度,民主远比我想象的要复杂。特别要注意的是,美国现在政治正确之风横行,即使是名义上自由的学术课堂也不是真的百无禁忌,课上一定要谨言慎行,不要随便发表政治观点,以免带来不必要的麻烦。

学业之余,CMU也举办了不少活动。为国际交换生举办的orientation中,我认识了来自世界各地的朋友,其中有三位后来时常结伴游玩的来自交大密院的同学,有来自墨尔本的华人,有喀麦隆的朋友。当时我问一位留着脏辫的黑人女生头发要编多久,她告诉我通常要两三小时。

4月8日在学校草坪上看日食,在匹兹堡,最多时97%的太阳被月亮遮住。学校为我们免费发放了看日食眼镜,戴上可以清晰看到太阳只剩下一圈光晕。

学生化身工人,带上安全帽拿起工具,为spring carnival建造游乐场。从一块块木板到贴着装饰纸的木板房、桌子椅子,学生几乎贡献了全部的劳力,完事之后劳动成果成为春日狂欢节的营地,不得不感叹这是比金工实习更讨人喜欢的劳动实习。

如果说我在访学的一个学期学到的最重要的东西是什么,那一定是独自生活的能力。很遗憾,2024春学期国科大只有我一人前往CMU访学,我在学校网站上随便找了一间房子,和一个意大利人、一个泰国人、一个葡萄牙人、一个沙特阿拉伯人和一个不知道国籍的哥们住在一间很有年代感的三层小楼里。我们年龄和背景都大相径庭,泰国兄弟已经35岁结了婚,葡萄牙女生在CMU读博,因此绝大多数时间我都是一个人度过。自己置办家具、买菜做饭,孤身一人游历辛辛那提、芝加哥、拉斯维加斯和加州,和房东老太斗智斗勇(事实上至今她还拖着我的押金没有还)。密歇根湖畔夜色,赌城的不眠之夜,加密网球场的精彩球赛都成为我孤独时光的养分。

访学四月,白驹过隙。从大雪纷飞到春光明媚,回忆中仿佛一瞬之间,但在当时却颇感漫长,有时还有些煎熬。人对时间的感知与新鲜感密切相关:周围不熟悉的事物越多,时间过得就越慢,体验也越丰富;当周围的事物都习以为常,时间便过得飞快。到了美国我们就像孩童一般,要重新认识周边的人、事、物,每天都有新的收获,生活也似乎更充实。

最后,感谢访学办的张顶兰、张金晖老师,辅导员徐路路老师和在CMU深造的国科大学长学姐,为我的访学生活提供了无价的帮助。

作者信息:周泽桐,2021级计算机科学与技术专业本科生,于2024年春季学期赴美国卡内基梅隆大学交流访学。

]]>